ホーム > オフマガ ニュース一覧 > ディエスジャパン カーボンニュートラルの推進等に関する連携協定を締結した、ケイティケイ・原貿易と、リユーストナーや脱炭素の見える化についてトークセッションを開催

株式会社ディエスジャパン(本社:大阪府東大阪市、以下「ディエスジャパン」)代表取締役の北條陽子は、2025年6月6日に愛知県で行われたAXIA EXPO内のセミナー「中小企業のサステナビリティ経営、はじめの一歩は【印刷】から ―業界3社のトップが語る、脱炭素を実現するリユーストナーの可能性」に登壇しました。

カーボンニュートラルの推進等に関する連携協定を締結した、ケイティケイ株式会社 代表取締役・青山英生氏と、原貿易株式会社 代表取締役・江守雅人氏とともに、リユーストナーや脱炭素の見える化についてトークセッションを開催しました。

本リリースでは、セミナーの内容を抜粋してお伝えします。

<パネリスト>

■ケイティケイ株式会社 代表取締役・青山英生氏

■株式会社ディエスジャパン 代表取締役・北條陽子

■原貿易株式会社 代表取締役・江守雅人氏

司会:本日登壇される3社の皆様は、AJCR(日本カートリッジリサイクル工業会)に加盟されており、2025年1月にカーボンニュートラル推進のための連携協定を締結されております。登壇者の皆様から簡単に事業内容をご紹介いただきたいと思いますが、まずケイティケイ株式会社代表取締役の青山様からお願いいたします。

青山:弊社は名古屋に本社を構え、全国に18拠点を持つ会社です。

私たちは54年間にわたり、リユーストナーを中心に事業を展開してきました。長野県の駒ヶ根工場で生産するリユーストナー等の製造販売をはじめ、OAサプライ、DXを支援するITソリューション等、豊富な商品・サービスを幅広く提供しています。

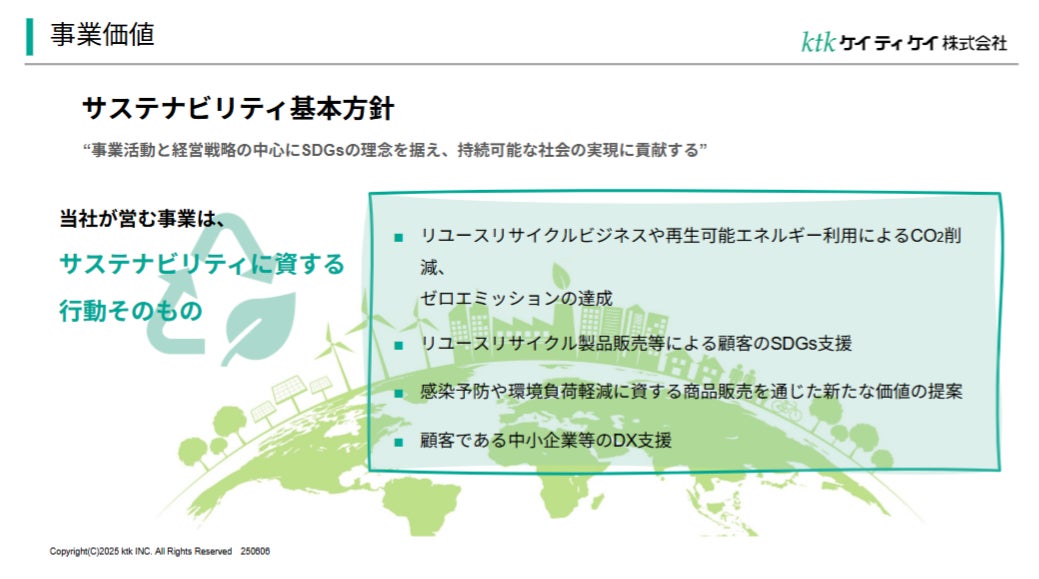

弊社ではサステナビリティの基本方針を定めており、弊社の事業そのものがSDGsに資するものだと考えています。リユースビジネスやゼロエミッションの取り組みなど、多岐にわたって展開しています。

また弊社は長年、リユースという形で循環型のビジネスに携わってきました。トナーだけに縛られず、これまで積み上げてきたノウハウや、持続可能な循環型社会の実現に向けた取り組みを社会に広く知っていただきたいという思いで、3社での連携協定を結びました。

司会:青山社長、ありがとうございました。続いて、株式会社ディエスジャパンの北條社長、お願いいたします。

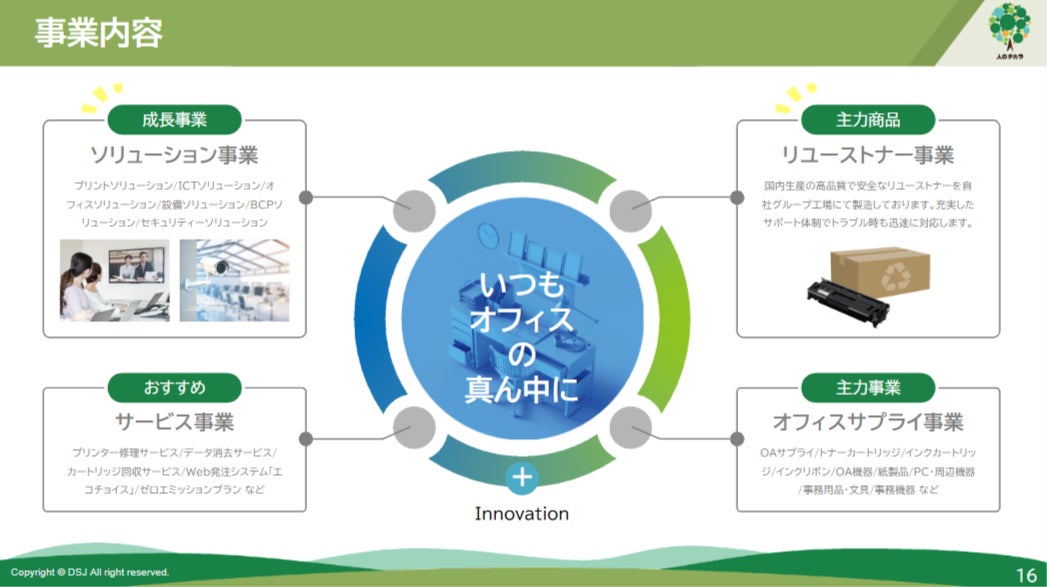

北條:弊社は今期で創業40期を迎えます。事業体としては、リユーストナーの製造およびオフィス用品、関連商品の販売・サービス提供を行っております。

全国に42拠点あり、学校や官公庁を含めて中小企業・大企業あわせて約6万4,000社と取引をさせていただいています。

「いつもオフィスの真ん中に」ということで、リユーストナーの製造販売を中心とした事業の他、プリンター本体やパソコンといったOA機器や、コピー用紙に文具など、オフィスで日常的に使用されるもの全般の販売も行っています。

ここ10年ほどはソリューション事業にも力を入れておりまして、物販だけでなくお客様の課題解決型のテーマを重視しています。サービス事業としては、壊れたプリンターの修理や中古プリンター・パソコンの販売、廃棄パソコンの部品再利用など、環境配慮を軸にした取り組みを行っています。

その他にも、「何から始めたらよいかわからない」という企業様に向けて、脱炭素の取り組み支援も事業として進めております。この事業は「リユーストナーが環境に貢献できる商品だと、より多くの企業に知ってもらいたい」という思いからスタートしました。脱炭素の啓発活動として、各所で講演を行っています。

司会:北條社長、ありがとうございました。ケイティケイ様もディエスジャパン様も、リユーストナーを軸に、長年、脱炭素や環境配慮に取り組まれていることがよくわかりました。

では最後に、原貿易株式会社の江守社長、お願いいたします。

江守:弊社はケイティケイさんやディエスジャパンさんと業態が少し異なりまして、リユーストナーカートリッジを製造するために必要な「部材」を扱っている会社です。製造はしていませんが、リユーストナーを作っていらっしゃるお二方の会社に、私たちが部材を提供しております。

弊社は70周年を迎えた繊維の会社で、アパレルの仕事もやっています。繊維から始まり、タイプライターのリボン生地を扱っていた流れで印刷に関わるようになりました。

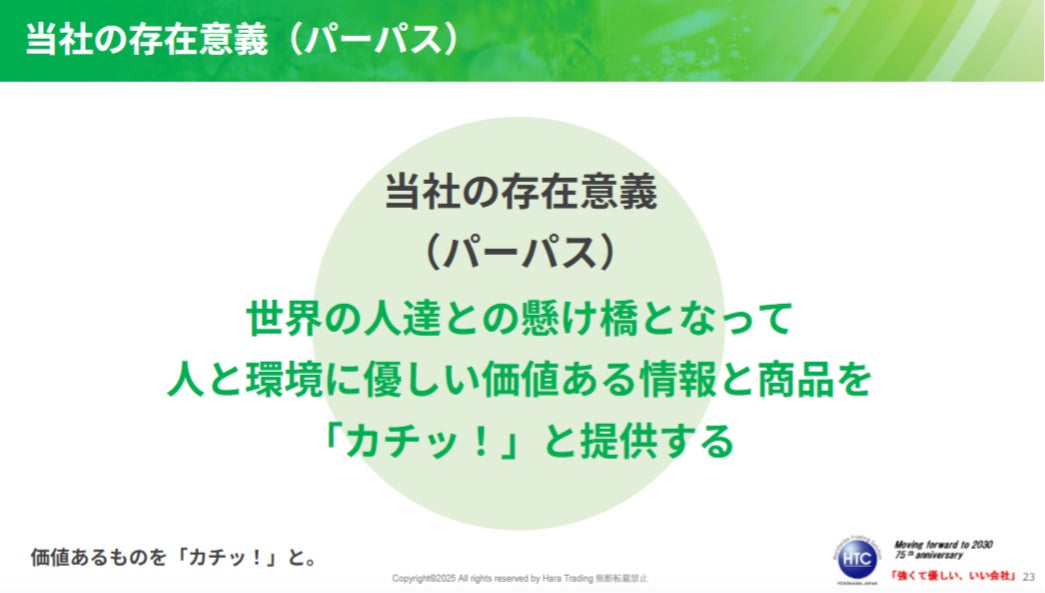

弊社のパーパスは、「人と環境に優しい価値ある情報と商品を提供する」です。従業員数は30名弱ですが、SBTの認証や、横浜市及び神奈川県のSDGsパートナーへの登録、横浜市の中小企業脱炭素モデル企業への選出など、小さい会社ながらも脱炭素に貢献する取り組みを進めています。

また、「Printage For Zero Carbon」ということで、「印刷しながら脱炭素」というのも弊社のキーワードの一つです。リユーストナーカートリッジ利用者へのステッカー配布や、子どもたちや学校機関への提供を通じて、リユーストナーカートリッジの普及を目指しています。

司会:江守社長、ありがとうございました。原貿易様がリユーストナー事業をされている背景についても、非常に興味深く拝聴いたしました。リボン生地が繊維ということで、納得です。

司会:続けて、江守社長から「なぜ今リユーストナーなのか」というところをお話しいただきたいと思います。今回、リユーストナーを初めて知った方も多いかと思いますが、日本と海外の比較や社会的背景も含めてご紹介いただけますか?

江守:はい。トナーや印刷に関わらず、世界的なトレンドとして、「Right to Repair(修理する権利)」、「Ecodesign(環境配慮型デザイン)」、「Parts Pairing」などのキーワードが挙げられます。

こういった動きは、ヨーロッパのほうが進んでいるなという印象です。たとえば「服は捨てない」という価値観が浸透している。ファッションにも通じているんですが、ヨーロッパではモノを修理して使う文化が定着しています。

アメリカでも「Right to Repair」と「Parts Pairing」をセットで法令化している州も出てきていて、カリフォルニアやミネソタ、ニューヨークなどでも動きがあります。

EUでは「エコデザイン」という観点から、最初から修理しやすいデザインにしようという動きがありまして、家電などが対象になっています。こうした流れが世界で強くなってきています。

これは私の主観ではありますが、海外で起きたことは必ず日本にも入ってきます。ですので、トナーを補充して繰り返し使うことができる「リユーストナーカートリッジ」も、その一つとして注目すべきだと思っています。

司会:なるほど、リユーストナーは「モノは修理して繰り返し使おう」という、世界の流れに即した製品なんですね。

江守:そうです。日本でも、我々3社が加盟しているAJCR(日本カートリッジリサイクル工業会)という団体がありますが、ここに加入している企業がリユーストナーを作っています。

これまでは、インクがなくなったらそのまま捨てていたカートリッジをリユースする。捨てていたものを再利用できるってすごくないですか?実は、トナーカートリッジは、リユースすれば4〜5回は繰り返し利用できるんです。

司会:私も、トナーは1回使ったらそれで終わりだと思っていました。

江守:そうですよね。さらに言うと、日本市場ではリユーストナーのシェアはだいたい25%くらい。あとは純正メーカー品と、いわゆる模倣品(コンパチ品)と呼ばれるものがあります。

ただ、一からプラスチックを作って製品を作るのはエコじゃないですよね。リユーストナーは、もともとのカートリッジを繰り返し使うからエコなんです。

今はファッションも「リペア=かっこいい」という時代です。企業がリペアに取り組むことが求められている。その流れの中で、トナーもリユースするって、めちゃくちゃかっこいいと思うんですよ。

司会:ありがとうございます。リユーストナーが欧米から始まり、日本でも今まさに必要とされている背景をお話しいただきました。オフィスにあるプリンター、そのトナーを繰り返し使えるというのは、身近にできる脱炭素の第一歩として非常に魅力的ですね。

司会:それではここからは、各社の具体的な取り組みについてご紹介していきたいと思います。ディエスジャパンではリユーストナーの製造販売とあわせて、中小企業の脱炭素支援にも力を入れていらっしゃると伺っています。詳しく教えていただけますか?

北條:今回、私たちは「ファストカーボン」という商品をブースに出展しています。これは、企業が「脱炭素ってどう始めればいいのか?」というところにお応えするためのツールです。

最初に必要なのは、自社がどれぐらいCO₂を排出しているかを把握する、つまり「見える化」です。これは脱炭素に取り組むうえでの、実はまだ第一歩にもなっていない“入り口”のようなものです。

例えるなら、健康診断を受けるようなものですね。「内臓脂肪が多いですよ」と診断されたら、そこからウォーキングを始めたりするじゃないですか。その最初の「体重計に乗る」という段階が、私たちの言う見える化です。

司会:なるほど、健康管理と同じで現状を知ることが出発点なんですね。

北條:はい。そして、国際的な「GHGプロトコル」という基準がありまして、CO₂排出量を3つのスコープに分類して測るルールになっています。でも、これを社内で一からやろうとするととても大変です。専門の部署や知識が必要になりますし、ベースとなるデータをそろえるのが一苦労です。

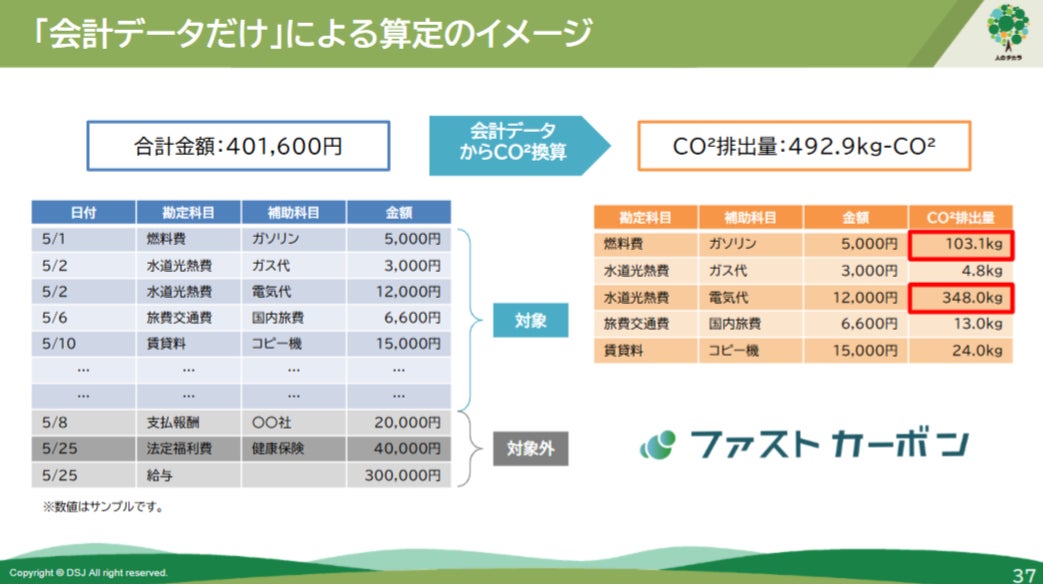

私たちの「ファストカーボン」では、会計データを活用して排出量を算出できます。つまり、勘定科目や補助科目など、既にある経費データをもとにCO₂排出量を自動で計算できるというコンセプトです。

司会:それは便利ですね。経理の人でも使いやすそうです。

北條:まさにその通りで、専門知識がなくても会社にある数字だけで排出量の「見える化」ができます。たとえば、ガソリン代が5,000円だった場合、それに排出係数をかけて「103.1kgのCO₂に相当します」といった結果が自動で表示されます。

司会:ディエスジャパン様では、その後の脱炭素経営に向けた計画のところまでフォローされているかと思います。そちらについても教えていただけますか?

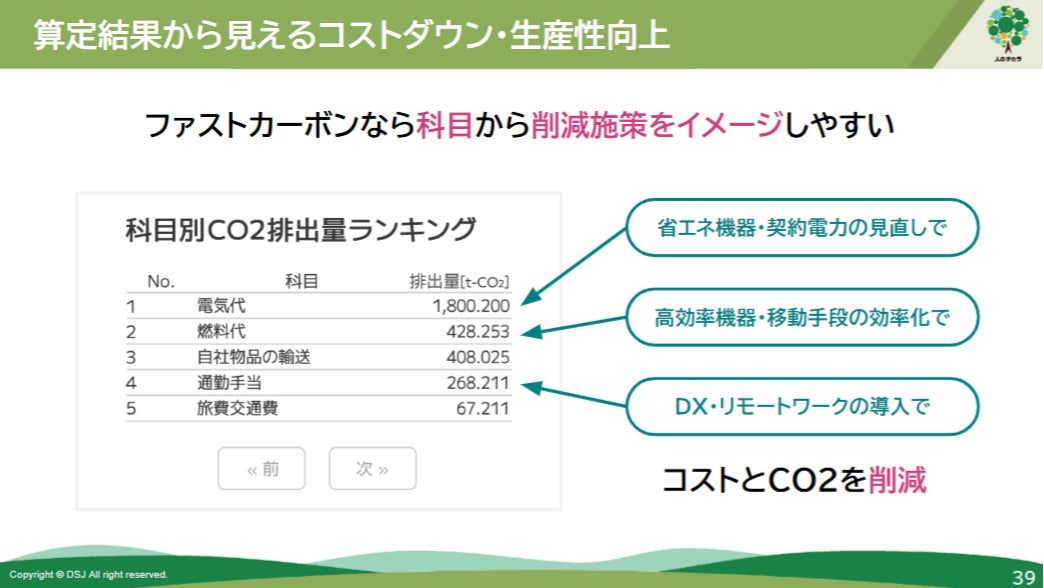

北條:見える化はあくまでスタート地点です。そのあとが本当の第一歩なので、次は「何を減らすのか」を見極めます。たとえば、排出量が多い要因が何かを把握した上で、企業と一緒に目標を設定し、改善策を考えます。

エネルギーの再生可能エネルギーへの切り替えや太陽光の導入といった施策はもちろん、実はDXも脱炭素に貢献します。たとえばテレワークを一部導入するだけでも、出社に伴う移動が減り、CO₂排出の削減につながるんです。

司会:たしかに、出社が減れば交通にかかるエネルギーも減りますね。

北條:はい。脱炭素というのは環境問題の一環ですが、その背景には「ESG経営」という大きな流れがあります。国内でも、サステナビリティレポートの開示が義務化されるなど、ESG経営の重要性は少しずつ浸透してきていると感じます。

私たちは、「ESGの取り組みをスコア化するサービス(※)」も提供しています。自社の取り組みがどの程度のレベルにあるのかを把握することは、非常に重要です。

※イタリア・CRIF社が提供するESG評価グローバル・デジタル・プラットフォーム「Synesgy」

司会:ケイティケイ様の「サステナブルパートナープログラム」について詳しく伺ってもよろしいでしょうか?

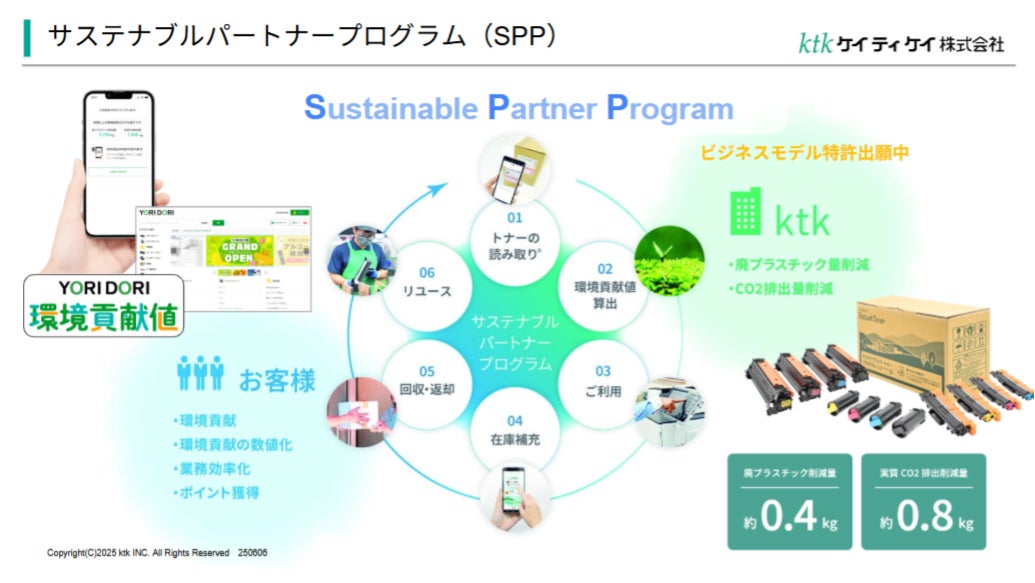

青山:皆さんご存じのように、私たちのビジネスの根幹には、トナーカートリッジの再利用があります。このカートリッジはプラスチック製で、何度も再利用できる構造になっています。私たちは長年、このカートリッジが本当に何度も再利用され、きちんと回収されているのかという点に注目してきました。

そこで、最近ではカートリッジ本体や外箱にQRコードをつける取り組みを行っています。出荷時と利用時、回収時にQRコードを読み取ることで、カートリッジが何度使われているか、どのように循環しているかを可視化できるようにしました。なかには5回、場合によっては6回以上使われているカートリッジもあります。

このようにして再利用されたカートリッジが、もしすべて廃棄されていたとしたら、相当量のプラスチック廃棄とCO₂排出につながっていたはずです。私たちはそれを定量化し、「環境貢献レポート」としてお客様に提出しています。このレポートでは、再利用によってどれだけのCO₂排出が削減されたかを具体的な数値で示しています。

司会:続いて、リユーストナーの普及の課題と可能性についてディスカッションしていきたいと思います。まず、リユーストナーが普及しない理由について、青山社長が感じられた課題感などがあればぜひ教えていただけますか?

青山:先ほどご紹介したAJCRという業界団体では、リユース製品の品質を担保するために「E&Qマーク」を制定しています。これは第三者機関による認定も含まれており、信頼できる品質の証としてマークが付与される仕組みです。

しかし、リユース品がなぜ広く普及しないのかというと、一定程度は普及しているものの、その価値や意味がまだ十分に社会に認知されていないと感じています。

私はよく「法人と個人の違い」という観点でお話をしますが、実は個人の方のほうが、環境意識が高く行動に移しているケースが多いと感じます。たとえば、ドラッグストアでは多くの方がシャンプーやリンスの詰め替え用を購入していて、こうした行動はすでに日常に根付いています。

一方で、法人においてはまだそこまでの浸透が見られません。その理由の一つに、企業では購買部門が製品の選定を担当しているため、コストや利便性が優先されがちで、環境配慮という視点が後回しになっていることがあります。

しかし近年は、SDGsをはじめとした流れの中で、企業の購買行動にも少しずつ「環境」という視点が加わるようになってきましたと実感しています。

私たちは、リユーストナーの可能性はこれからますます広がっていくと考えています。一般的に「環境に良い製品」は価格が高いと思われがちですが、私たちのリユーストナーは環境にも良く、しかも価格的にもお値打ちという特徴があるんです。

ただし、この「環境とコストの両立」という価値がまだ十分に伝わっていないことも事実です。だからこそ今回、3社連携という形で、この価値をより多くの企業やお客様に知っていただく取り組みを進めているところです。

司会:ありがとうございます。続いて第2問です。ユーザー側、使う側の行動変容をどう促すのかというところを、北條社長に伺いたいと思います。ディエスジャパン様の「リユーストナーのトレーサビリティがわかる仕組み」に関するご説明をお願いできますでしょうか。

北條:弊社のディエスストアでは製品にシールを貼っていて、「何年何月に、どこの工場で製造されたか」がわかるようになっています。

さらに、「これは今回で何回目の再利用品か」がわかるように、たとえば3回目ならその回数を識別できるシールも貼っているんです。でも、これはあくまで製造側の管理であって、お客様にその情報が伝わっているかというと、正直まだまだだと感じています。

たとえばペットボトルは「再利用される前提でキャップやラベルを剥がして分別する」という行動が、一般の方にすごく浸透していると思うんです。トナーも同じように「再利用されるもの」だという認識をもっと持ってもらいたいですね。

そのためには、きちんと製造元に戻すという行動がいかに大事かを、もっと消費者に理解してもらう活動が必要です。正直、今のシールだけでは全然足りないと感じているので、これからは3社で連携して、より伝わるPRを進めていこうと考えています。

司会:最後に皆様からお一言ずつ、これからリユーストナーや脱炭素に取り組む企業の皆様に向けたメッセージをお願いしたいと思います。

青山:リユーストナーは一般的に法人向けの製品ですが、「購入したものを、使い終えた後に販売元へ返す」という仕組みは、実は他の商品ではあまり見られないものだと思います。

多くのものは一度使えば“消耗品”として終わってしまいます。しかし、私たちは「使ったものを返していただく」ことで、販売する側も使用する側も、資源をきちんと循環させるという意識を持てると考えています。このような取り組みが、より広がっていけばと思います。

司会:青山社長、ありがとうございました。では北條社長、お願いいたします。

北條:先ほど江守さんもおっしゃっていましたが、「修理して使うのって、かっこいい」という価値観、私もその通りだと思います。リユーストナーをはじめ、環境に配慮した商品を個人が選ぶのはもちろんですが、企業がそういった選択をすること自体が「かっこいい」と思われるような価値観が、もっと社会に浸透していくといいなと感じています。

司会:ありがとうございます。では最後に江守社長から一言、まとめをお願いいたします。

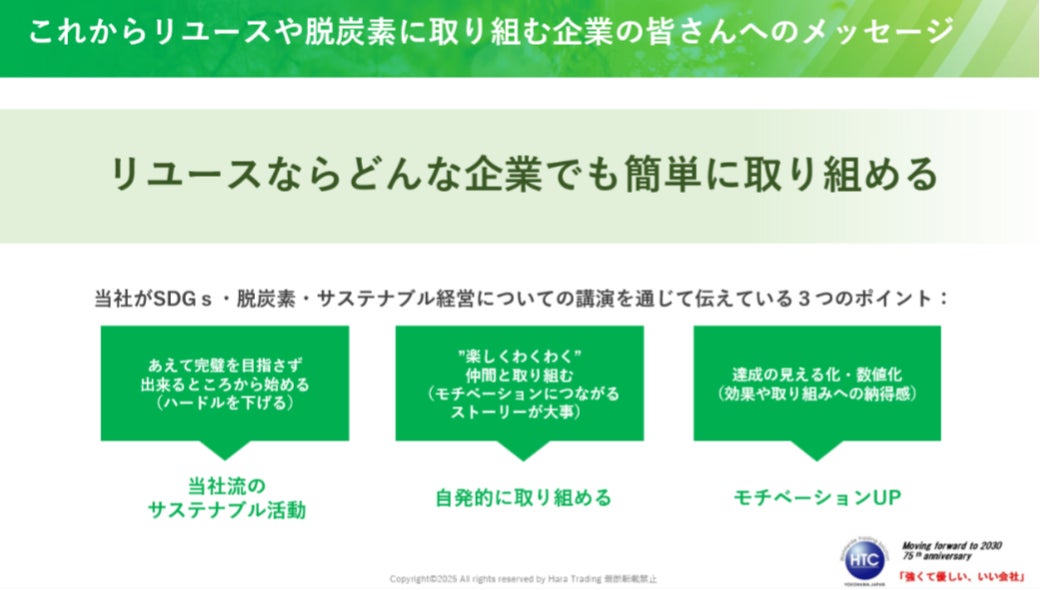

江守:これからリユースや脱炭素に取り組もうとしている企業さんへお伝えしたいのは、リユースはどんな企業でも、実は簡単に取り組めるということです。

まずは完璧を目指さず、自分たちにできるところから始めれば良いのです。つまり、“当社流”のサステナブル活動ですね。それから、長く続けるためにも“楽しく、ワクワクしながら、仲間と一緒に”というのも大事だと思います。

あとは取り組みの成果を「見える化」して「数値化」すること。うちでもホームページで公開していますが、それがモチベーションアップにもつながるんです。つまり、リユースは誰でも、どんな企業でも楽しく始められる取り組みなんだということを、私はお伝えしたいと思っています。

また、先日、10代と70代の方ほど、脱炭素に高い関心を持っているという調査結果が報道されていました。今10代の方は、あと5年もすれば、社会にでてくる。そのときに、彼らが就職した会社が、リユーストナーを使っていなかったら、笑われちゃうかもしれないですよね。

司会:面接で聞かれちゃうかもしれませんね。「御社はリユーストナーを使っていますか?」と。

江守:そうです!今、若者の間ではマイボトルを持つことがおしゃれなんです。リユースのトナーを使うことが、先進的な企業。そういう社会が、近いうちに来ると思っています。

そのために、今日はこんなものを作って持ってきました・・・。「印刷するなら、リユースでしょ!」です。このスローガンを、私達3社でもっと広めていきたいです。

ディエスジャパンでは、AXIA EXPO 2025(6月4日~6日)愛知県展示会出展に出展しました。会期期間中合わせて13,084名のご来訪があり、脱炭素経営への関心の高まりが感じられた展示会となりました。

ブースの様子

「第41回 2026年新春文紙フェア」チョーク製造で出る廃棄ロスを新たな素材に!アップサイクル商品登場 2026年01月13日

「第41回 2026年新春文紙フェア」ありそうで無かった文具新製品を紹介 2026年01月13日

文紙フェア 2026年テーマ「Something New 新しさの創造。⽂具がつなぐ、人とアイデア。」に決定 2026年01月13日

第32回文紙フェア大賞 グランプリ 株式会社マグエックス「超強力マグネットフック トジティ」受賞 2026年01月13日

「MD PRODUCT」新ブランド初お披露目となる公式イベント開催 1月24日(土)~2月1日(日) 2026年01月13日